本日行った「進化心理学」の試験結果は、100点満点で平均58.83点 (標準偏差11.90点) でした。これとMoodle上での課題、実験参加ボーナスなどを入れて成績を付けます (問い合わせには応じられません)。

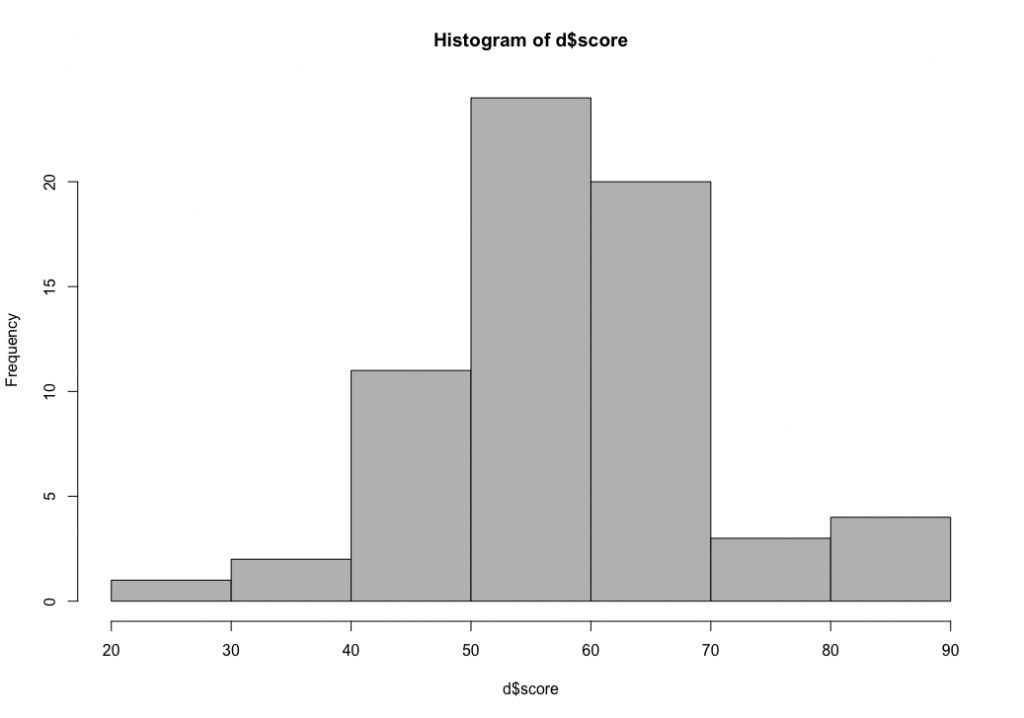

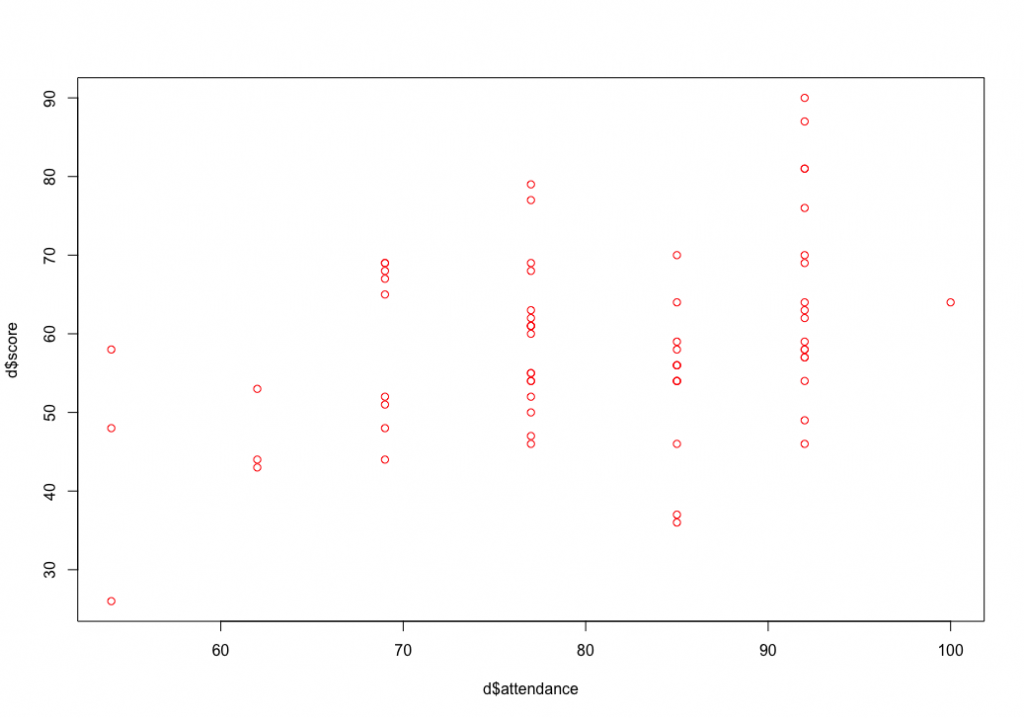

なお、出席率は平均80.25%で、出席率と期末試験の得点との相関係数はr=.36でした。以下に期末試験得点のヒストグラム、出席率と期末試験得点との散布図を載せます。

本日行った「進化心理学」の試験結果は、100点満点で平均58.83点 (標準偏差11.90点) でした。これとMoodle上での課題、実験参加ボーナスなどを入れて成績を付けます (問い合わせには応じられません)。

なお、出席率は平均80.25%で、出席率と期末試験の得点との相関係数はr=.36でした。以下に期末試験得点のヒストグラム、出席率と期末試験得点との散布図を載せます。

最後の前の授業。冷房を授業開始前に入れておいてほしい。死ぬ。

続きを読む 「進化心理学」の感想 (25 July, 2019)独裁者ゲームを鏡があるところでやってもないところでやっても差はなかった、という論文。700円のうち統制条件では239.3円、鏡条件では248.1円で、若干の差はあるが、有意差はなし。

相手から注目されていると思うと、その相手への親密さが増すということを示した論文。参加者が書いたエッセーを第三者が2つの条件 (low attention / high attention) で読む。high attentionの指示で読んだ方が「相手に注目している (相手の書いたことをよく覚えている)」という条件になる。

大学が冷房をつけ忘れていたようで、ものすごく暑かった。死ぬ。

続きを読む 「進化心理学」の感想 (18 July, 2019)ヒト以外の霊長類は魚をほとんど食わないが、ヒトよく食う。アヌビスヒヒの魚食に関する観察事例を示すことで、なぜヒトが魚を食うようになったのか考察する。

社会学習の進化に関するシミュレーション研究。格子モデルを仮定するとしない場合よりも社会学習は進化しない。また、空間構造の効果は垂直/水平伝達で斜行伝達よりも弱かった。

来週は休講のため、月曜の1・2限に2309教室で補講を行う予定。どちらか一方でも来られたら来てください。

続きを読む 「進化心理学」の感想 (4 July, 2019)Watching Eye効果に関するフィールド実験。募金箱を居酒屋の前に置いておく。Small-norm条件 / Large-norm条件 (もともと募金箱にどの程度のお金が入っているかで操作)、Eyes / No eyesの4条件。目の効果がSmall-norm条件で得られ、目があるほうが寄付額が多かった。

Faith Gameを使い、社会的リスクを示唆する実験条件だけでprosocialな個人がproselfな個人よりもリスキーな選択をするということを示した研究。自然的リスク (ギャンブル) ではSVOの効果なし。

この日より全員入れる教室に移動。

ノートを取ってきていればちょうどいいだろうね。

バレてやばいことはしていない。

何事にも個人差はある。

どうある「べき」かという問題は政治であって、学問とは本来関係のないものだ。フェミニズムは政治としては否定するつもりはない。

了解。

オスいなくなればメスも子どもを残せないので、メスが単独で生殖できるようになるという話?

たとえ話としてはそんな感じだが、あれは細胞ではなくあくまで個体。

がんばろう。

食べる側でもあるが、食べられる側でもある。

そういった形質を持っていることが別の意味で適応的であることを示すシグナルとなっている、という可能性はある。例えば無駄な羽を持つことはタフであることを示すかもしれない。

やはりこういう意見も。

いろいろな民族のミトコンドリアDNAの塩基配列を分子時計の理論によって解析して、いつごろ、どこらへんに祖先がいたかを見つける。実際にその女性が発見されたというよりは「16万年くらい前にアフリカにいたであろう」ということが推測されるという話。

陰茎の長さは何によって決まっているのか実はよく分かっていない。

こういう人もいる。ノートはとってきただろうか?

それは誤解。女性は自分の子どもが確実に自分の子どもだと分かるが、父性は不確実だというデメリットが男性側にはある。

時間としてどのくらいかかるのかの情報がほしい。

やめられない、ということはないはずだが、しやすい傾向あるということはあるだろう。

ぜひやってください。

検討します。

なぜそう思うのだろう。飢え死にするリスクが高ければ屍肉を食べたほうがよい、という話。今とは食糧事情が全く異なる。

個人差。

気持ちは分かるが、やはりアカデミックな話だと割り切るしかない。

「生き残るため」と思っているかどいうかというのは別の話 (至近要因) になるが、個人間の葛藤や集団間の葛藤も適応の観点から研究されている。

両性が揃って初めて子孫を作れるが、それぞれ配偶戦略に違いがあるという話。

群れ生活への適応から大脳新皮質が発達したという話。

検討したのだが、7月は6日、13日、20日がいずれも出張で使えず、27日は振替試験日のために補講を入れることができない。申し訳ないが、土曜日に補講は入れられないということが判明した。

このようにちょうどいいという人と早すぎるという人が2通り出てくる。ノートを取っておけば間に合うだろうか。

それはどちらかというと「妬み」の感情 (自分が持っていないものに対する感情) で、嫉妬というのは自分が持っているものが奪われるという恐れに関する感情。

そんなことはない。オスもメスもそれぞれ自分勝手。

それもあるかもしれない。

ヒトのオスは高い時計を身につけたり高級車を乗り回したりする。あるいはマウントを取るために説教したりする。

時間的にもう一度説明する余裕はないので、分からない場合は具体的な質問にしてもらえるとよいと思う。分からなかったところを絞ってもらったらここやMoodle上で追加の説明を書くことができる。

用語を覚えてもらいたい、というのももちろんあるのだが、そういう試験対策のようなことをしてもらいたいわけではない (この科目が資格に関係するのだったら意味はあると思うが) ので、そういうあり方というのは望ましくないのではないかと思っている。

分からない。

もう増えている。

ここでは身体的な力のこと。

努力ではどうしようもないので「正直な信号」という。

女性は年齢が高くなるほど長期的な関係に適した相手 (CadsではなくDads) を好むようになるという研究だが、仮説が支持されていると言われているわりに有意ではあるものの年齢との相関係数は非常に低い。

Watching Eye効果は否定的な結果がメタ分析によって報告されているが、傍観者効果を考慮すると、もう少し慎重な検討が必要なのではないかと論じた意見論文。

4学期制なのでもう4回分終わってしまった。なのに2日分ちょっとしか終わっていない。そのうえ、教室が履修者を全員収容できないサイズであることが判明。進度が遅いという意見が数名からあるので、やはりノートは事前にとってきてもらうスタイルにせざるを得ないような気がする。

ところで、ハテナやびっくりマークの後には必ずスペースを補う癖をつけよう。また、できれば?や!ではなく、ちゃんと?とか!と書いたほうがいいが、これはどうでもよいと思われることかもしれない。

続きを読む 「進化心理学」の感想 (20 Jun, 2019)